税務に関する不動産評価

公的価格と時価

(1)公的価格とは

現在、我が国において一般的に公的価格といわれているものとしては、地価公示による公示価格、地価調査による基準地価格、相続税路線価、固定資産税評価額の4つがあります。これらはいずれもその査定に不動産鑑定士が関与しているものですが、これらの価格はそれぞれにその内容・性格が異なりますので、利用に際しては注意が必要です。

| 地価公示 | 地価調査 | 相続税路線価 | 固定資産税評価額 | |

| 公表主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 地区町村 |

| 目的 | 適正な地価形成 | 国土法審査基準 | 課税基準 | 課税基礎 |

| 価格時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日 |

| 公表時点 | 3月下旬 | 9月下旬 | 7月初旬 | 4月初旬 |

| 価格水準 | 概ね時価 | 概ね時価 | 公示価格の80% | 公示価格の70% |

| カバーエリア | 都市計画区域 | 都道府県全域 | 市街化区域 | 市区町村全域 |

(2)公的価格を利用する場面

上記でみた公的価格については、本来の目的以外に実際にどのように利用されるかというと、

①取引価格の参考

②時点修正率の把握

③鑑定評価における規準義務など

が挙げられます。

①は、特に路線価や固定資産税評価額は、対象地が面する又は対象地そのものの価格であるため、取引に際して気になるのはむしろ自然でしょう。

②は、不動産に通じてくると、不動産は価格変動があることを理解するので、変動率把握の参考として活用するようになります(例えば、類似している公示地の価格変動率を流用するなど)。

③については、鑑定評価では、地価公示法による公示区域において土地の正常価格を求めるときは公示価格を規準としなければならないと定められています。

(3)注意点

公的価格は、それぞれ本来の目的のために公表されているものですから、それ以外の目的で公的価格を利用する場合には特に下記事項には注意しなければいけません。

①用途の類似性

対象地と公的価格の土地は類似の用途である必要があります。

例えば、対象地が商業地であるにもかかわらず、対象地に近いというだけの理由から、住宅地の公示価格を参考にしてはいけないという意味です。

商業地には商業地特有の、住宅地には住宅地特有の価格形成があるのであり、近さだけでは比較検討ができないというのが不動産評価論の原則なのです。

②土地の個別性(規模・形状等)

公的価格は、固定資産税評価額を除き、「標準的な土地の1㎡あたりの価格」です。しかし、対象地にはそのほとんどの場合において、規模や角地といった個別性があります。それゆえ、仮に対象地の隣りに公示地があったとしても、公示価格をもって対象地の価格とみなすことはできないのです。

極端な例ですが、隣り同士の土地であっても、倍半分の価格差が生ずることもあるのです。

また、固定資産税評価額は個別性を反映しているものの、あくまでも固定資産評価基準上の反映であって、全ての価格形成要因を反映できているわけではないということを知っておいてください。

③価格水準の相違

公的価格のうち、相続税路線価は公示価格の80%を、固定資産税評価額は公示価格の70%を目安として設定されていることを忘れてはいけません。

つまり、相続税路線価や固定資産税評価額そのものは、基本的には、本来の時価よりも低いのです。

④必ずしも時価と一致しない場合がある

公的価格というのは、実はその扱いが大変難しいものです。なぜなら、公示価格といえども現実的には必ずしも時価を反映していないという批判があることも事実だからです。なので、相続税路線価を80%で割り戻せば時価ベースになる、又は固定資産税評価額を70%で割り戻せば時価ベースになるという考え方もありますが、必ずしも正しいとはいえないのです。

⑤ タイムラグがある

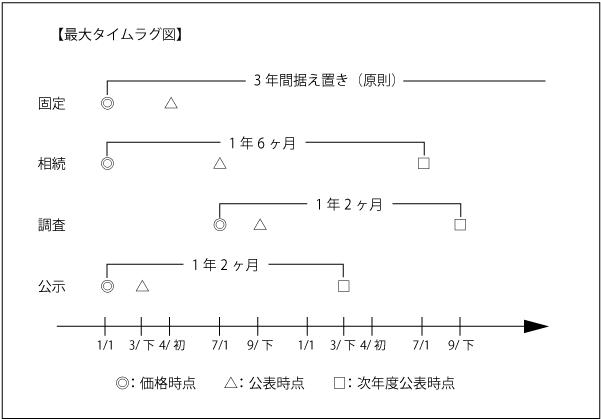

公的価格を利用するに際して注意しなければならないタイムラグには2つあります。

1つは査定時点と公表時点のタイムラグです。これは、公的評価はその作業過程上、それぞれの価格時点の数ヶ月前に査定しているというのが事実で、それゆえ、少なからず将来予測を包含して査定しているのです。

もう1つは価格時点と公表時点のタイムラグです。例えば地価公示の価格時点は1月1日ですが、公表されるのは3月下旬であり、この間約2ヶ月半あります。しかし、公表された時点での印象が強いため、あたかも公表時点における価格のような印象を与えてしまいますが、実際は過去の価格であることを理解しておかないといけません。

さらに、次の地価公示が公表されるのは翌年の3月下旬ですから、今の地価公示の価格が約1年2ヶ月間そのまま宙ぶらりんになっていることも忘れてはいけません。不動産の価格は常に変動しているのですから、この間の価格変動を意識しないと大変な間違いを犯すことになります。特に相続税路線価ではこのタイムラグがさらに大きくなるので、相続税路線価を利用する土地評価においては、時価との関係上特に注意が必要です(下図参照)。

不動産鑑定評価と財産評価基本通達に基づく土地評価

(1)不動産鑑定評価とは

不動産の価格は、りんごなどの一般財とは異なる特殊な要因を内在しており、一般の人が不動産の時価を判定することは容易ではありません。そのため、不動産鑑定士という専門資格者をして、不動産の価格を査定させる制度が不動産鑑定評価なのです。

不動産鑑定評価に基づく価格は、評価過程や形式等に誤りがない限りにおいては合理的な時価となり得るものですが、誤りや不合理性がある場合には、その結論である鑑定評価額も正しくないと推認される可能性があります。

出てくる不動産鑑定評価書は必ずしも均一の品質ではなく、レベル差があるのは紛れもない事実ですので、注意が必要です。

(2)土地評価との異同

財産評価基本通達に基づく土地評価も時価を求めている点において鑑定評価と変わりはありません。しかし、下表の諸点において両者は相違しており、この違いを理解する必要があります。特に、「結論の相違」です。結論である土地価格については、財産評価基本通達に基づく場合、原則的には一致します。これは、判断要素を極力排除した計算によるためです。

一方、鑑定評価の結論は現実的には一致することはほとんどありません。なぜならば、鑑定評価の本質は不動産鑑定評価基準に明記されているとおり「不動産の価格に関する専門家の判断であり、意見である」からです。

不動産の鑑定評価には鑑定評価基準という評価基準がありますが、これはいわば骨子を示しているに過ぎず、細かな数値は一切明記されていません。したがって、例えば角地の加算率が3%なのか5%なのかは、担当する不動産鑑定士の判断領域なのであって、これでなければいけない、というような数値は一切ないのです。そのため、複数の不動産鑑定士に同じ土地の鑑定評価を依頼すると、複数の結論が出てくるといった事態が生じますが、これは、鑑定評価は個々人の判断である以上、むしろ当然の帰結なのです。

【相違点】

| 土地評価 | 鑑定評価 | |

| 評価担当者 | 税理士 | 不動産鑑定士 |

| 評価基準 | 財産評価基本通達 | 不動産鑑定評価基準 |

| 判断要素 | ほとんどない | ある(ほとんどが判断) |

| 数値基準 | ある | ない |

| 結論の相違 | 原則は生じない | 現実的には一致することはほとんどない |

| 価格の性格 | みなし時価 | 時価 |

(3) みなし時価の注意点

財産評価基本通達で求めた時価は税務上の規定に基づくものであり、『みなし時価』として認識すべきです。みなし時価は、あくまでも税務上は時価とみなされるということであり、これが本来の時価と同じになる根拠は有していないことから、次の点に注意しなければいけません。

①税務上は平等の遺産分割をしたつもりでも、現実には(本来の時価ベースでは)不平等の遺産分割となってしまっている可能性がある。

②時価がみなし時価を下回っている場合に、みなし時価に基づき申告すると、過大納税として専門家責任を追及される可能性がある。

したがって、財産評価を行う際には、財産評価基本通達によるみなし時価でいくべきなのか、本来の時価を求めるべきなのかを見極める必要があります。

(4)財産評価基本通達以外の評価方法は認められるか?

財産評価基本通達は法律ではなく、あくまでも時価の算定方法の指針を示したものにすぎません。したがって、財産評価基本通達は基本的計算方法であるものの、以下のとおり、それ以外の評価方法も認められる可能性が高いのです。

通達の内容が法令の趣旨に沿った合理的なものである限り、これに従った課税庁の処分は、一応適法なものであるとの推定を受けるであろうし、逆に、課税庁が、特段の事情がないにもかかわらず、通達に基づくことなく納税者に対して不利益な課税処分を行った場合には、当該処分は、租税法の基本原理の一つである公平負担の原則に反するものとして違法となり得るというべきである。

しかしながら、通達の意義は以上に尽きるものであり、納税者が反対証拠を提出して通達に基づく課税処分の適法性を争うことは何ら妨げられないというべきであり、その場合には、通達の内容の合理性と当該証拠のそれとを比較して、どちらがより法令の趣旨に沿ったものであるかを判断して決すべきものである。そして、本件で問題となっている(相続税)法22条の時価は、不特定多数の者の間において通常成立すべき客観的な交換価値を意味するから、通達評価額が、この意味における時価を上回らない場合には、適法であることはいうまでもないが、他の証拠によって上記時価を上回ると判断された場合には、これを採用した課税処分は違法となるというべきである。(平成16年8月30日、名古屋地裁平15(行ウ)10号)

ここで重要なのは、上記判例のいう「他の証拠」とは何かですが、これは、不動産であれば、不動産鑑定評価を指すため、ここに税理士が鑑定評価の活用方法を理解しなければならない必然性があるのです。

上記記事は、平成22年9月から10月にかけて、弊社代表が税理士新聞に寄稿したものです。

税理士の善管注意義務違反

平成10年11月9日、東京高裁で以下のような判決が下されました。

相続土地の評価をめぐる税理士損害賠償請求において、

「(税理士は)価額が適正であることを裏付ける不動産鑑定士の鑑定書を(依頼者に)用意するように助言・指導をするべきであったのであって、それを説明せず、また、不動産鑑定士の鑑定書の作成を勧めなかったことは、税務の専門家としての注意義務に違反したものというほかはない。」

と、「税理士の善管注意義務違反」の認定を受けました。 ⇒判決文(PDFファイルで開きます)

財産評価基本通達に基づく土地評価のみが正当な申告であるわけではないのです。ですが、そういったことを知らない税理士がいることも事実です。

税理士は税務の専門家であって、不動産評価の専門家ではありません。

すべてを税理士任せにせず、相続税法22条の「時価」については、不動産鑑定士と相談しながら慎重に申告することをおすすめします。